本文

大分県津波浸水予測調査結果について

県では、2011年3月11日に発生した東日本大震災を受け、大分県有識者会議のご意見をいただきながら、本県において被害が想定される以下の3つの震源・波源域に関する津波浸水予測の調査を行いました。この調査は、津波の到達時間や浸水範囲を把握することにより、住民避難を軸とした防災・減災対策を強化するために行ったものです。

なお、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)に基づく浸水想定についてはこちらをご確認ください。

(1) 南海トラフの巨大地震(東海・東南海・南海地震の連動と日向灘への震源域の拡大)

(2) 別府湾の地震(慶長豊後型地震)

(3) 周防灘断層群主部

計算手法及び計算結果(概要)

今回の推計計算に当たっての計算手法や計算結果の概要は次のとおりです。なお、この表中に出てくる津波高は地殻変動考慮前の数値になります。

最大津波高(地殻変動考慮前、地殻変動考慮後)は、次のとおりになりますが、今後は、浸水域や浸水深が防災対策の基準の目安となります。

留意事項

ア この調査は、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの地震・津波を想定したもの

です。この最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波

や今後発生が想定される津波から設定したものであり、これよりも大きな津波が発生す

る可能性があります。

なお、地震調査研究推進本部(文部科学省に設置された政府の特別機関)が公表して

いる発生確率は次のとおりです。

イ 津波浸水予測図の浸水域や浸水深等は、人命を最優先に、避難を中心とした防災・減

災対策を進めるためのものであり、津波による災害や被害の発生範囲を決定するもので

はありません。

ウ 浸水域や浸水深等は、津波の第一波ではなく、第二波以降に最大となる場所がありま

す。

エ 浸水域や浸水深等は、地面の凹凸や構造物の影響等により、浸水域外でも浸水が発生

したり、局所的に浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。

オ 活断層型地震による津波は、海溝型地震による津波に比べ、津波のエネルギーは小さ

いものの到達時間が早いため、揺れを感じたら、すぐに高台に避難し、地震の情報を確

認後、より大きな津波のおそれのある海溝型地震であった場合にはさらに高台に逃げる

など、段階的な避難を心がけることが大切です。

です。この最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波

や今後発生が想定される津波から設定したものであり、これよりも大きな津波が発生す

る可能性があります。

なお、地震調査研究推進本部(文部科学省に設置された政府の特別機関)が公表して

いる発生確率は次のとおりです。

イ 津波浸水予測図の浸水域や浸水深等は、人命を最優先に、避難を中心とした防災・減

災対策を進めるためのものであり、津波による災害や被害の発生範囲を決定するもので

はありません。

ウ 浸水域や浸水深等は、津波の第一波ではなく、第二波以降に最大となる場所がありま

す。

エ 浸水域や浸水深等は、地面の凹凸や構造物の影響等により、浸水域外でも浸水が発生

したり、局所的に浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。

オ 活断層型地震による津波は、海溝型地震による津波に比べ、津波のエネルギーは小さ

いものの到達時間が早いため、揺れを感じたら、すぐに高台に避難し、地震の情報を確

認後、より大きな津波のおそれのある海溝型地震であった場合にはさらに高台に逃げる

など、段階的な避難を心がけることが大切です。

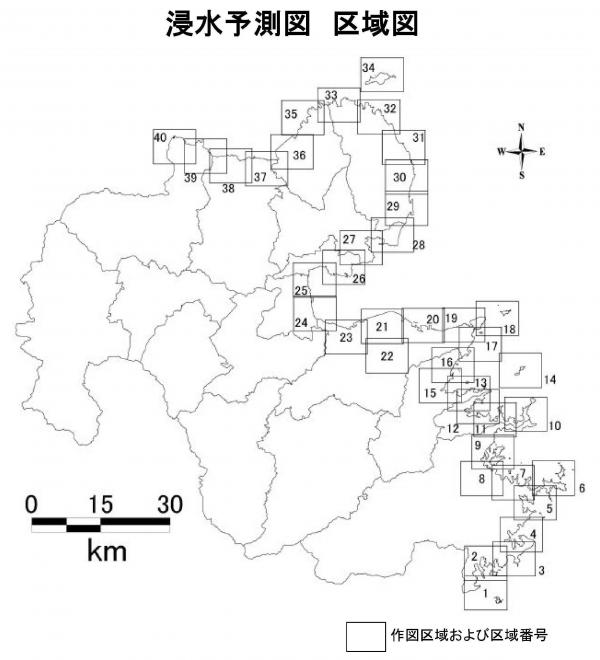

浸水予測図

・ 沿岸市町村を以下のとおり40区域に分割しています。

・ 3つの地震について、「津波が堤防を越えたら破堤する」とした場合と「堤防が機能しない(ないと仮定した)」とした場合について、それぞれ作成しています。

(1) 「津波が堤防を越えたら破堤する」とした場合

(2) 「堤防が機能しない」とした場合

※各市町村ごとに、今回の各地震の計算結果(浸水予測図)を重ね合わせた最大のものを基本に、緊急対応暫定想定(平成16年大分県津波浸水予測調査における津波高の2倍、避難訓練等ソフト対応は3倍)を見直し、新たに避難対策等の防災対策基準を設定しました。