本文

大分県の特産品(ぎんなん)

1.いつから生産され始めたの?

「ぎんなんの実をとるための栽培が始まったのは、1970年代の始めからなんだよ。」

ぎんなんは、もともと中国で広く栽培され、日本には奈良時代より前に朝鮮半島から渡ってきたといわれています。ぎんなんの木はとても燃えにくく、丈夫なため、災害を防ぐ木として神社やお寺の境内、庭園や道路に植えられてきました。ぎんなんの実をとるための栽培は1955年頃から愛知県で始まり、1970年代始めから1985年頃にかけて、全国で行われるようになりました。大分県でも、その頃にぎんなんの栽培が広がっていきました。

2.生産量や生産額などはどのくらい?

「大分県のぎんなん生産量は全国第2位!」

大分県のぎんなんの生産量は200tで、面積は262ha。生産額は1億5千万円ほどです。

全国のぎんなん収穫量ベスト3は 1.愛知県 2.大分県 3.福岡県。

ぎんなんの栽培面積ベスト3は 1.大分県 2.新潟県 3.鹿児島県です。

| 順位 | 都道府県名 | 栽培面積(ha) |

|---|---|---|

1 | 大分県 | 262.0 |

2 | 新潟県 | 151.0 |

3 | 鹿児島県 | 83.0 |

4 | 愛知県 | 62.4 |

5 | 宮崎県 | 61.7 |

6 | 福岡県 | 58.5 |

7 | 茨城県 | 43.9 |

8 | 石川県 | 31.7 |

9 | 静岡県 | 29.0 |

10 | 岡山県 | 26.0 |

| 順位 | 都道府県名 | 生産量(トン) |

|---|---|---|

1 | 愛知県 | 278.8 |

2 | 大分県 | 200.0 |

3 | 福岡県 | 91.1 |

4 | 新潟県 | 45.0 |

5 | 静岡県 | 27.1 |

6 | 愛媛県 | 25.1 |

7 | 佐賀県 | 19.0 |

8 | 群馬県 | 17.8 |

9 | 茨城県 | 16.1 |

10 | 鹿児島県 | 11.4 |

3.どこで生産されているの?

「県内では北部の豊後高田市や西部の日田市で栽培されています。」

大分県内では、豊後高田市や日田市、九重町などで、主に生産されています。

4.どうやって生産されているの?

「ぎんなんには雄の木と雌の木があるんだよ。」

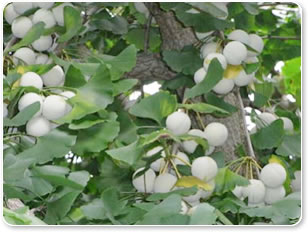

ぎんなんの木には、オスとメスがあり、メスにしか実がならないため、メス10本に対してオス1本くらいの割合で植わっています。メスの木は、植え付けてから5年ほどで、実をつけるようになりますが、完全に大人の木になるまでには、20~40年ほどかかります。

メスの木では、花が咲いた後、土から栄養や水を吸収し、太陽の光を浴びて実はすくすくと育っていきます。そして、早い品種では8月の終わり頃、遅い品種では10月頃に収穫されます。

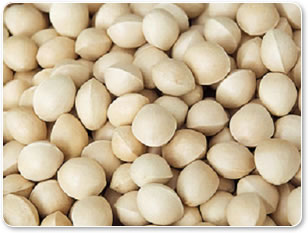

私たちがいつも食べているぎんなんは、その中の、白くてかたいカラのついたタネの部分です。収穫の後、実を何日か水につけて、まわりの果肉をやわらかくします。それを落として、水でよく洗ってタネをきれいにし、乾燥させて、出荷していきます。

(写真)ぎんなんの畑

(写真)ぎんなんの実がなっている様子

5.おいしい食べ方は?

「焼いて食べると香ばしくておいしいよ!」

焼いたり、緑色の実を茶わんむしや炊き込みご飯、おでんなどに入れたりして食べます。封筒などの袋に入れて、電子レンジでチンすると、簡単に食べられます。

こんなこともあるよ

「お薬にも使われているぎんなん」

ぎんなんには、せきを止めたり、元気を出したりする働きがあるといわれ、お薬にも使われています。ビタミンやミネラルも豊富で、健康にもとてもいい食べ物です。

でも食べすぎは体によくないので、一日に食べるのは自分の年の数だけにしましょう。