本文

農林基盤部

農業農村整備事業

○多面的機能の維持保全と快適な生活環境の整備促進

○農業水利施設等の適正な保全管理による長寿命化や防災・減災対策の推進

農地防災事業

・農業用ため池の整備

県内のため池は約9割が明治以前に築造されており、老朽化により法面の侵食や

漏水が発生しているため池があります。

これらのため池を計画的に改修していくとともに、あわせてハザードマップ等の

ソフト対策を行うことで、災害の未然防止及び被害の最小化を図り、安心・安全な

農村づくりを目指しています。

( ため池 改修前 ) ( ため池改修 完成 )

※ハザードマップ作成状況(令和6年度末時点)

・農業用河川工作物応急対策

河川内にある農業用河川工作物の構造が不適当、不十分であるものまたは耐震補強

対策の必要がある道路横断工作物について、整備・補強等を実施することにより、

洪水、高潮及び地震等による被害を未然に防止します。

(馬代頭首工 H27完成)

・海岸保全施設の整備

高潮・津波・浸食等の自然災害から国土を保全し、国民の生命・財産を守るため、

農業用海岸保全施設の新設または改修を行います。

(農地海岸 串ヶ鼻地区)

・地すべり対策

地すべりの発生が予見される農地・農業用施設において、地すべり等防止法に基づ

く地すべり防止区域に指定し、調査と対策工事を行うことで地すべり被害を未然に

防止します。

(集水井) (水抜きボーリング工)

※集水井とは、縦井戸を設置して地下水を集水及び自然排水させる井戸のこと

※水抜きボーリング工とは、地下水を排除することにより、滑り面に働く間隙

水圧の低減や地すべり土塊の含水比を低下させる工法

総合整備・水利整備事業

・農村振興総合整備

農村地域が自ら考え設定する個性ある農村振興の目標の達成が図れるよう、地域

住民の参加のもと、関係機関と連携を図りつつ、地域の多様なニーズに応じた農業

生産基盤及び農村生活環境基盤等の整備を総合的に実施します。

( 土づくりセンター 完成 )

・かんがい排水施設の整備

ダム・頭首工・揚排水機場・用排水路等の新設・改修を行い、用水不足の解消、

洪水被害防止、湿田の乾田化による汎用化等、農業生産性の向上・農業経営の合理

化を図ります。

・基幹水利施設の保全対策

既存水利施設の劣化状況等を診断し、その結果をもとに補修や補強等の対策工法

を適切な時期に行うための計画を策定したうえで対策工事までを一貫して行います。

あわせて、突発的な事故により、施設の機能が失われた場合に緊急補修工事を行い

ます。

農道整備事業

農道は、農地への機械搬出入や、農作物の積み込み、集出荷場、市場までの運搬に必要な

道路です。

農道を整備することで、市場など目的地への運搬時間が短縮されることや、悪路による車

のガタつきも解消されるので、野菜などがつぶれたり変形したりすることも妨げます。

さらにコンバインなど大型の農業機械が運搬できるので、労働時間も大幅に短縮でき農作

業の効率化が図られます。

・広域農道整備事業

( 農道の開通 )

・基幹農道整備事業

・農道保全事業

農業・農村が持つ多面的機能の維持保全

治山(ちさん)事業

○山崩れや土石流などが発生した箇所や発生のおそれが高い箇所に治山ダム等を設置し、災害から人家や道路などを守ります。

ハード対策(山地災害を防ぐために森林を維持・造成する治山工事)

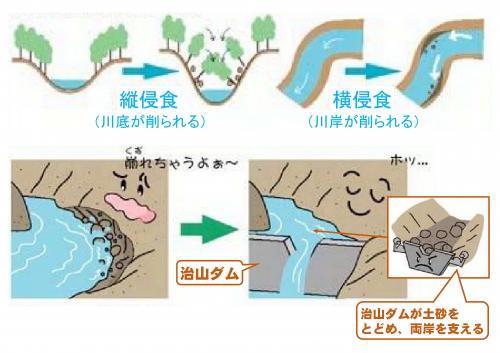

1.渓流での治山(ちさん)工事

谷(川)を流れる水の力で、川底や川岸が削り取られることを侵食作用(しんしょくさよう)

といいます。

この侵食作用による山地の崩壊などを防ぐために「治山ダム」を設置します。

治山ダムの上流に土砂をとどめることで、谷の両岸を支えて山の斜面を崩れにくくしたり、

土石流などで流れ出た土砂をその場にとどめます。

・ 治山工事の実施状況(渓流)

平成29年台風18号の豪雨により大きな被害を受けた、津久見市の勢山(せやま)地区

の1期工事の治山ダム工が平成31年3月に完成しました。

今後、2期工事を計画的に実施し、災害が発生しにくい山地への復旧を進める予定です。

【 勢山地区 着工前 】

【 勢山地区 1期工事完成 】

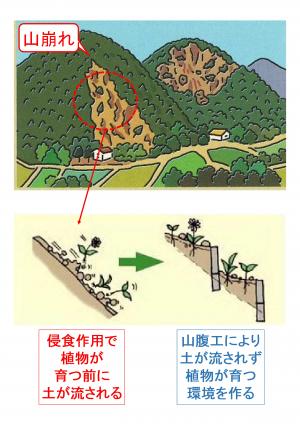

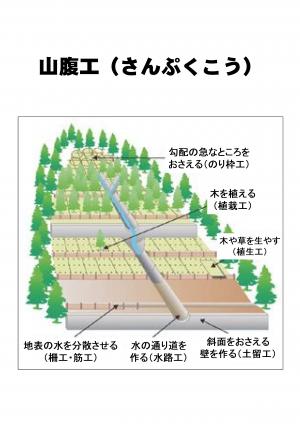

2.山腹(さんぷく)での治山工事

山崩れが起きたところや崩れかけている斜面は、雨などの侵食作用により表面の土が繰り返し

削られるので、植物が育つ前に更に土が流されてしまいます。

このようなところで、山崩れの拡大や人家などへの被害を防ぐために「山腹工」を実施

します。

山腹工には、斜面をおさえるためにコンクリートなどで壁を作る「土留工(どどめこう」や、

崩れたところに木や草を生やすことで森林に戻すための「植生工(しょくせいこう」などが

あります。

・ 治山工事の実施状況(山腹)

津久見市の鯛網代(たいあじろ)地区では、平成28年8月の降雨により事業所裏の斜面

で小崩壊が発生したため、治山工事を実施しました。

平成29年9月には台風18号の豪雨による土砂の流出被害も発生しましたが、幸い大き

な被害には至らず、平成31年3月にのり枠工や土留工などの対策がすべて完成しました。

【 鯛網代地区 着工前 】

【 鯛網代地区 完成 】

ソフト対策(山地災害の被害軽減に向けた普及啓発活動など)

1.山地災害に対する早期の警戒避難態勢整備への取り組み

治山事業の実施予定地区などを中心に、地域の方々に対して山崩れや土石流などの「山地災害」

の恐ろしさや早めの避難の重要性などを説明する出前講座(減災説明会等)を実施しています。

2.森林と防災について学習する「移動 もりりん教室」の開催

私たちの暮らしの中にある森林との関わりや森林が持つ多様な機能(森林の恩恵)を子供達に

わかりやすく解説して、「森林と防災」について学習する「移動 もりりん教室」を管内4市

(大分市、臼杵市、津久見市、由布市)の小学校を対象に実施しています。

【 授業風景 】 【 模型を使った実演 】

森林と防災の学習 「移動もりりん教室」 を開催しました(中部振興局)

3.山地災害危険地区の点検

大分県では、梅雨等の本格的な出水期を前に、山地災害危険地区の点検を市町村と共同で実施

しています。

県内には、点検箇所以外にも多くの危険地区があり、梅雨前線や台風などの豪雨によって山地

災害の発生のおそれがあるので、気象情報に注意を払い、周辺の危険な箇所や避難路、避難場所

の確認など、「日頃の備え」と「早めの避難」をお願いします。

【 平成31年度の点検の状況 】

林道事業

1.林道開設事業

林道は、土木・建築や様々な場面で使用される木材や林産物を搬出するだけでなく、良質な

木材を育てるための下草刈りや不要な木を間引きする「間伐(かんばつ)」など、森林を手入れ

するときの移動時間の短縮や労力を軽減するために欠かすことのできない施設です。

また、伐採した木材を運搬する際のコストを縮減したり、計画的で効率の良い林業経営を行う

ためにも重要な施設であり、森林内の道路において「幹線」としての役割を担います。

そのほか、森林浴やバードウォッチングなど、人々が気軽に森林と親しむためのアクセス道

としての機能を持っています。

【 林道 吉四六線(臼杵市野津町) 】

・ 林道工事の実施状況(林道開設)

大分市大字沢田で開設中の林道「入蔵大峠2号線」の平成30年度工事が

平成31年1月に完了しました。

【 林道 入蔵大峠2号線 】

【 入蔵大峠線の沿線における木材の伐採・搬出の状況 】

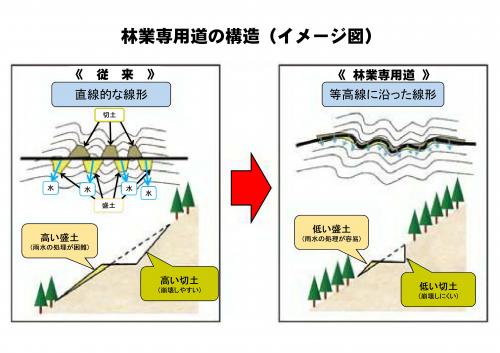

2.林業専用道整備促進事業

「林業専用道」は、幹線の位置付けである「林道」と木の伐採など森林内の作業に直接利用

する「森林作業道」とをつなぎ、森林の中を通る道路の密度を高くすることで、木材の搬出を

より低コストに行うことを目的とした道路です。

よって、林道に比べ、より地形(等高線)に沿った道路の線形を有し、小規模な切土と盛土

で構成する比較的簡易な構造になっています。

林業専用道にあわせて森林作業道を作ることで、高性能な大型林業機械を森林内に運び込む

ことができ、安全で効率的な森林の手入れや木材(丸太)の生産が可能になります。

【 林業専用道による木材の生産 】 【 高性能林業機械の作業状況 】