本文

東部振興局水産班より ホットな情報をお届けします!

東部振興局水産班より ホットな情報をお届けします

【2月16日 完熟鶏糞ペレット等をヒジキの施肥材として潮間帯に散布】

近年、ヒジキの生育が不良や漁獲量の低迷が問題になっています。

そこで、国の補助事業「漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業」を活用し、ヒジキを持続的に採取できるように、海域への栄養塩類(窒素・リン等)の供給を目的に、潮間帯に発酵完熟鶏糞ペレット等の散布を2月10日から開始しました。

大分県漁協国見、姫島、くにさき、武蔵、安岐支店では、3月末までに各地区3~5回、合計17.25トンを散布する予定です。本県では初めての取組で、漁業者らは春のヒジキ漁への効果に期待しています。

【2月12日 県漁協姫島支店にて、減災研修を開催】

東国東地区の大分県漁協各支店、国東市、姫島村、大分県東部振興局で構成される「東国東水産振興協議会」は、沿岸部に暮らす漁業者等を対象に、南海トラフ地震などの大規模災害に備えた減災意識の向上と定着を目的として、減災研修会を開催しました。

研修会は令和8年2月10日に県漁協姫島支店で開催し、大分大学減災・復興デザイン教育研究センターの鶴成先生を講師に迎え、地震発生時の行動のあり方、漁船の沖出しの是非、日ごろからの備えの重要性等について学びました。本研修会は今年度、管内5地区で実施しており、姫島支店が最後の開催地区となりました。

【2月4日 日出町地先に、大型マコガレイ放流】

令和8年2月3日に、日出町マコガレイ中間育成施設で飼育していた人工種苗の大型マコガレイ5,000尾(平均全長12.7cm、平均体重32g、日齢370日)を、日比の浦地先のアマモが繁茂する水深5mの海域に放流しました(後日、約2,500尾は海中に真清水湧き出るこの施設の地先に放流予定)。

本種苗は、令和7年1月29日に大分県漁業公社でふ化し、同年5月15日から日出町のこの施設においてLED照明を活用した水槽で飼育してきたものです。放流に立ち会った漁業者からは、サイズのバラツキが少なく良好な状態であるとの声が聞かれ、多くの種苗を放流したことにより、2年後の漁獲への期待が寄せられました。

なお、残りの約2,500尾については、5月開催予定の城下カレイ祭において、来場者の皆さんに放流していただく予定です。

【12月26日 3倍体マガキの試験養殖を開始】

今回、殻長3~4mmの稚貝(約70個/枚)が付着したホタテ貝殻(カルチ)27連(1連あたり貝殻70枚)を受け入れ、来年10月の出荷時期まで成長や歩留、生産性について検証します。なお、本試験には当局の水産業改良普及員も調査に協力します。

※3倍体マガキは、産卵にエネルギーを使いにくいため、

成長が早く身が痩せにくい特徴を持つマガキです。

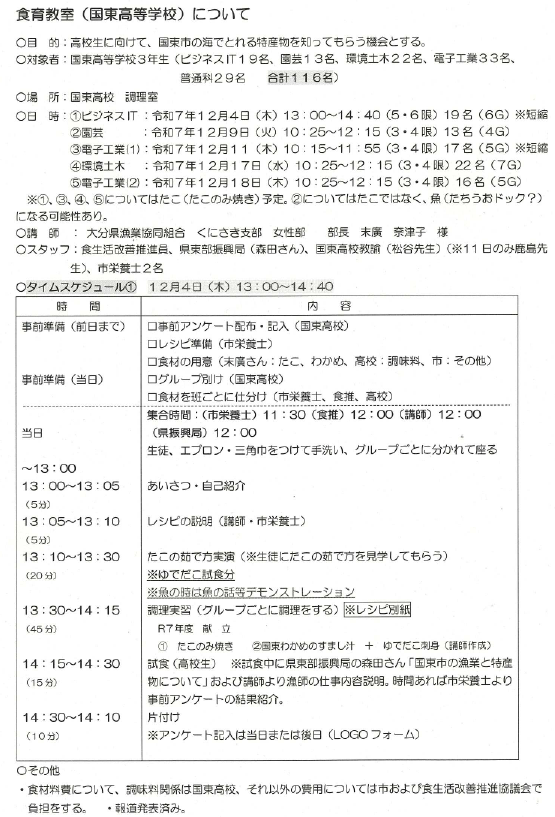

【12月18日 国東高校にて『食育教室』を開催】

タコのゆで方のコツを教わった後、タコのみ焼きの調理実習を行いました。昼食後にも関わらず、生徒たちはペロリと試食していました。また「早起きはきつくないですか」「収入はいくらぐらいですか」といった質問もあり、今回の学習を通じて、国東の漁業や水産物そして漁師の仕事への理解が深まった様子でした。

【12月3日 『アマモ場』の再生に取り組んでいます】

【12月1日 竹田津地先でカキ養殖に挑戦】

今、漁船漁業の漁獲量が減少し危機的な状況におかれています。

そこで、若い漁業者が魅力を感じられる取組として、マガキ養殖に挑戦し、所得向上をめざした実証試験を国見地区の漁業者6名が11月27日から始めました。

水産研究部北部水産グループの支援を得て、日齢233のシングルシード稚貝(稚貝が1つ1つバラバラな状態)5,162個(殻長12~22mm)を、養殖カゴ8個に収容し、15mの養殖ロープに設置しました。

当局では、今後、成長や身入りの状況等を調査し、漁業者の取組を後押しします。

【11月28日 今年もヒジキ養殖が始まりました】

11月27日から、ヒジキ養殖に向けた作業がスタートしました。

養殖ロープに、主枝長20cmほどに育った天然ヒジキを差し込む作業で、当管内では4地区(富来、国東、安岐、別府)が養殖を行います。

本日は国東地区の生産者8名が作業に取り組み、午後には差し込みを終えた養殖ロープを「べた流し」で国東地先の養殖セットに張り渡しました。

当地区の養殖規模は、養殖ロープ50m×80本ののべ4,000mになります。当局では、収穫量向上などの技術支援を行ってまいります。