本文

トビイロウンカ(秋ウンカ)について

トビイロウンカ(秋ウンカ)とは

体長は5mm程度で、体色は褐色~黒褐色で光沢を有し、長翅型と短翅型があります。水稲の茎を吸汁することで枯死させる「坪枯れ」の被害をもたらします。

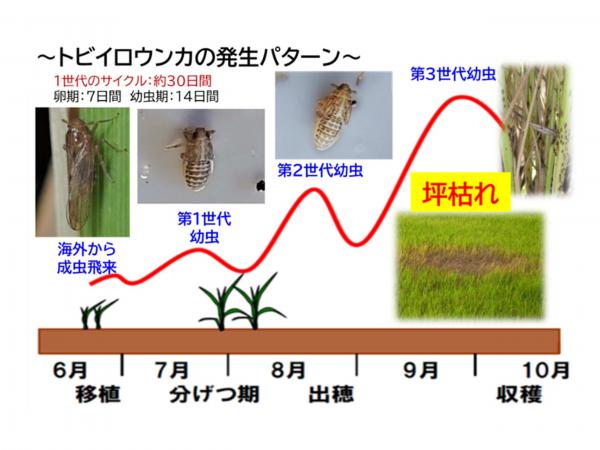

日本では越冬できず、主に6~7月の梅雨期に下層ジェット気流に乗って中国大陸南西部から成虫が飛来します。基本的に飛来数は少ないですが、世代を重ねるに

したがって増殖し、9~10月に大発生することが多いので、俗に秋ウンカとよばれます。

※坪枯れとは、水稲が円形に枯れていく現象で、放置すると被害が拡大し収量に大きな影響を与えます。稲の茎の吸汁は、稲の生育を妨げ、最終的に枯らしてしまいます。(写真1)

※短翅型の雌成虫は飛翔能力が低く、その場にとどまって多産するため、急速に密度が高まります。(写真2,3)

写真1 坪枯れ圃場 写真2 トビイロウンカ長翅型 写真3トビイロウンカ短翅型

図:トビイロウンカ発生パターン

※世代を重ねるごとに数が増えていきます。下記の防除方法を参考に防除を行ってください。

注意点

・8~9月に気温が高く雨が少ない年には、発生が多くなる傾向にあります。

・トビイロウンカの飛来時期および飛来量は、年や地域によって異なります。県の注意報等をこまめに確認してください。また、圃場の中に入って観察することで、

発生を早く気づくことができます。稲の株元にトビイロウンカの成虫や幼虫が多数集まっていることや、葉にすす病が発生していることが発生に気づくポイントになります。

・多肥や極端な密植栽培は、トビイロウンカおよびその他害虫の増殖を助長するので避けてください。

・雌の短翅型成虫が多くなると急激に増殖します。

・増殖すると防除困難なため、早めに防除してください。

・大分県における要防除水準は、【8月中旬~下旬に払い落し調査(25株以上調査)で成幼虫数1頭/株以上発生していれば即時防除】です。

防除方法

基本は、苗箱施薬と本田防除を行います。苗箱施薬は、水田に移植後の初期防除を目的としています。この効果が切れる時期(約90日後)に本田防除を行うことが大事です。

- 苗箱施薬

トビイロウンカに効果の高い「トリフルメゾピリム」成分を含んだ薬剤の使用が有効です。

- 本田防除

出穂前後の基幹防除は必ず実施しましょう。

いもち病や紋枯病、セジロウンカおよびコブノメイガとの同時防除が効率的ですが、トビイロウンカの発生が多い場合は追加で単独防除を行ってください。

本田防除の際には、トビイロウンカが生息する株元まで薬剤が十分届くように散布しましょう。株元へ薬剤散布ができない場合は、出穂前の粒剤散布を行ってください。

大分県農林水産研究指導センター農業研究部病害虫対策チームのホームページでは、随時最新の情報を掲載しています。

防除タイミングは、そちらに掲載される病害虫防除技術情報等を参考にしてください。

2025年の状況

大分県農林水産研究指導センター農業研究部病害虫対策チームのホームページでは、病害虫の調査データを公表しています。

8月12日時点で、調査地点:豊後大野市三重町赤嶺(農林水産研究指導センター農業研究部内)においてトビイロウンカの4頭が確認されました。

病害虫予察灯調査データ ※調査データは、あくまで一つの地点における情報です。ご自身の水田でも、定期的な確認をお願いします。

また、8月5日~12日に本県を含む九州のほぼ全域でトビイロウンカのまとまった飛来が確認されています。

そのため、農業研究部病害虫対策チームからトビイロウンカに対する技術情報が発表されました。

※病害虫防除技術情報とは、「警報」や「注意報」までのレベルではないが、注意を促したいときに発表される情報です。

これによりますと、防除適期は斑点米カメムシの防除にあたる8月下旬以降になると予測されました。

圃場を確認し、適期の防除をお願い致します。

今後も農業研究部病害虫対策チームのホームページで情報のご確認をお願いします。