本文

補装具費支給制度の概要

補装具とは

身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に長期間継続して使用する用具です。厚生労働大臣が定めた種目が対象となっており、市町村が補装具費 を支給します。

補装具費支給対象者は

- 満18歳以上 : 身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい者及び難病患者等

- 満18歳未満 : 身体障害者手帳の交付を受けている児童または身体に同程度の障がいのある児童及び難病患者等

※平成25年4月から施行された障害害者総合支援法で難病患者等が加わったことに伴い、難病患者等については身体障害者手帳の有無に かかわらず、支給対象となりました。

補装具の種類は

(令和6年4月~)

|

種 目 |

区 分 |

名 称 |

|

| 義肢 | 義手(肩、上腕、肘、前腕、手、手部、手指) | ||

| 義足(股、大腿、膝、下腿、サイム、足根中足、足趾) | |||

| 装具(オーダーメイド) | 下肢装具 | 股、長下肢、膝、短下肢、足 | |

| 靴型装具 | |||

| 体幹装具 | 頚椎、胸腰仙椎、腰仙椎、仙腸、側弯症 | ||

| 上肢装具 | 肩、肘、手関節、手、指、BFO | ||

| 装具(レディメイド) | |||

| 姿勢保持装置 | |||

| 車椅子 | 自走用、介助用 | ||

| 電動車椅子 |

標準形(低速用、中速用)、簡易形(切替式、アシスト式) |

||

| 歩行器 | 六輪型、四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型 固定型、交互型 |

||

| 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、多脚つえ ロフストランド・クラッチ、プラットホーム杖 |

||

| 車載用姿勢保持装置 | |||

| 起立保持具 | ※ | ||

| 排便補助具 | ※ | ||

| 視覚障害者安全つえ | 普通用、携帯用、身体支持併用 | ||

| 義眼 | レディメイド、オーダーメイド | ||

| 眼鏡 | 矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用 | ||

| 補聴器 | 高度難聴用(ポケット型、耳かけ型) 重度難聴用(ポケット型、耳かけ型) 耳あな型(レディメイド、オーダーメイド) 骨導式(ポケット型、眼鏡型) |

||

| 人工内耳 | 人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る | ||

| 重度障害者用意思伝達装置 | 文字等走査入力方式、生体現象方式 | ||

※ 身体障がい児または満18歳未満の難病患者等のみが支給対象

申請から支給までの流れと判定は

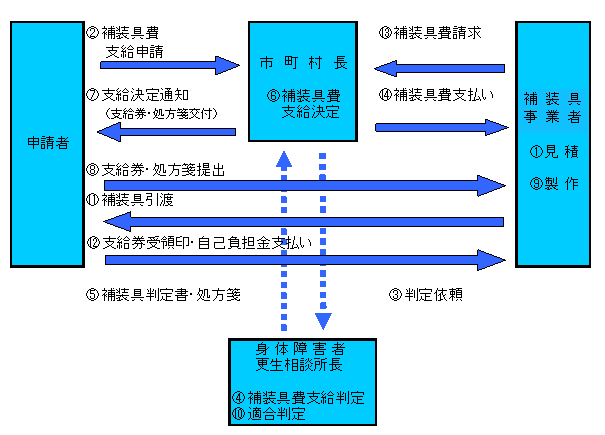

補装具費の支給申請から支給までの流れは、満18歳以上の身体障がい者及び難病患者等と、18歳未満の身体障がい児及び難病患者等で多少異なります。

満18歳以上の身体障がい者及び難病患者等の場合の流れは、下図の様になります(代理受領方式による支払いの場合)が、補装具の種目や名称等により、身体障害者更生相談所の判定が必要な場合があります。

なお、18歳未満の身体障がい児及び難病患者等については、申請時に提出する補装具費支給意見書等により、市町村が補装具費 の支給について判断します。

身体障害者更生相談所の判定は

満18歳以上の申請者に対して身体障害者更生相談所が行う補装具の判定は、補装具費支給判定と適合判定があります。

-

補装具費支給判定とは

補装具費支給の可否や補装具の処方を判断するもので、身体障害者更生相談所や巡回相談会会場へ申請者が来所し、直接判定を受ける「来所判定」と、申請時に提出する補装具費支給意見書により判断する「書類判定」の方法があります。 -

適合判定とは

製作された補装具が処方どおりに作成及び調整されているかを確認するもので、補装具費支給判定を来所判定(巡回相談会を含む)により行った方は、適合判定についても原則、来所判定により行いますが、予約が必要となりますのでお住まいの市町村若しくは身体障害者更生相談所に御相談下さい。

なお、補装具費支給判定を書類判定により行った方は、原則として補装具費支給意見書を作成した医師が行います。

補装具費支給申請に必要な書類等は

以下の書類等を準備し、市町村窓口で申請してください。

|

作成者 |

様式の備え付け場所等 |

|

|---|---|---|

| 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 | 補装具の購入、借受け、修理を希望する身体に障がいのある方または難病患者等 |

|

| 補装具費支給意見書 |

身体障害者手帳診断書の作成が可能な医師(身体障害者福祉法第15条指定医師) ※難病患者等については、これに加えて、難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項に規定する指定医 |

|

| 補装具費見積書等 | 申請者が補装具の購入、借受け、修理を希望する補装具事業者 |

|

※身体障害者手帳を持たない難病患者等については、上記に加えて、障害者総合支援法の対象疾患であることが確認できる医師の診断書または特定疾患医療受給者証をご持参下さい。

補装具適合判定を受けるのに必要なものは

|

内容等 |

|

|---|---|

|

適合判定を希望する方または補装具事業者が、必ず持参してください。 |

必要経費は

- 自己負担金

原則として補装具の購入、借受け、修理費用の1割負担です。なお、低所得(市町村民税非課税)者については、無料です。 - 補装具費支給意見書作成料

補装具費の支給を希望する方のご負担となります。